Android版のEmacsを使ってみて、org-capture org-capture C-c r に割り当てていますが、Ctrlを押さなければならない時点でタッチパネルからでは使いづらいです。その後もテンプレートを選ぶのにキー入力が必要ですし、最後の C-c C-c や C-c C-k もタッチでは打ちづらいです。org-capture

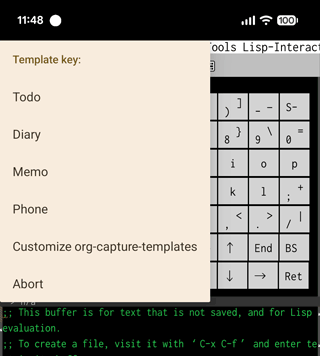

なので、まずはテンプレートの選択はGUIメニューで行うようにします。

テンプレート選択メニュー

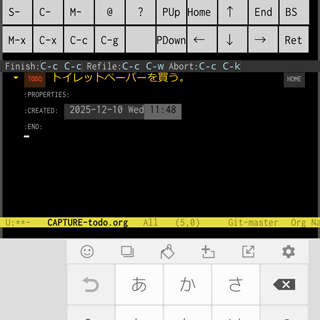

そして入力が終わった後の C-c C-c や C-c C-w 、 C-c C-k と書いてある部分を押せるようにします。

ヘッダーラインにキャプチャ終了アクションが表示されている

作成したコードは次の通りです。

(defun my-org-mks (table _title &optional prompt specials)

(unless prompt (setq prompt "Select: " ))

(x-popup-menu t

(list

prompt

(cons ""

(nconc

(cl-loop for item in table

when (cddr item) collect (cons (cadr item) item))

(cl-loop for item in specials

collect (cons (cadr item) (car item))))))))

(defun my-org-mks-around (old-fun &rest args)

(if (use-dialog-box-p)

(apply #'my-org-mks args)

(apply old-fun args)))

(advice-add 'org-mks :around 'my-org-mks-around)

(defun my-org-capture-make-clickable (str keymap)

"STRの中にあるfaceがhelp-key-bindingである部分をボタンにして押せるようにします。"

(setq str (copy-sequence str))

(let ((pos 0))

(while pos

(let ((face (get-text-property pos 'font-lock-face str))

(next (next-property-change pos str)))

(when (eq face 'help-key-binding)

(let* ((end (or next (length str)))

(key-str (substring str pos end))

(command (lookup-key keymap (kbd key-str))))

(when command

(let ((km (make-sparse-keymap)))

(define-key km [down-mouse-1] command)

(define-key km [header-line down-mouse-1] command)

(put-text-property pos end 'keymap km str)

(put-text-property pos end 'pointer 'hand str)))))

(setq pos next))))

str)

(defun my-org-capture-init ()

(defvar org-capture-mode-map )

(setq header-line-format

(my-org-capture-make-clickable

(substitute-command-keys "\\< org-capture-mode-map > Finish:\\[ org-capture-finalize ] Refile:\\[ org-capture-refile ] Abort:\\[ org-capture-kill ]" )

org-capture-mode-map)))

(add-hook 'org-capture-mode-hook 'my-org-capture-init)

テンプレート選択のGUIメニュー化はorg-mks y-or-n-p use-dialog-box-p my-org-mks はx-popup-menu org-mks org-mks org-mks org-capture org-insert-structure-template

終了アクションをタッチでできるようにするために header-line 上の C-c C-c などと書かれている部分をボタン化することにしました。 window-tool-bar を使って上に○×ボタンを表示するのも面白いかなと思ったのですが、面倒なのでこの方法にしました。 my-org-capture-make-clickable 関数は、文字列(header-line-format help-key-binding kbd M-x org-capture-finalize のように表示されている場合など)、デフォルトの状態なら問題は無いでしょう。

org-capture

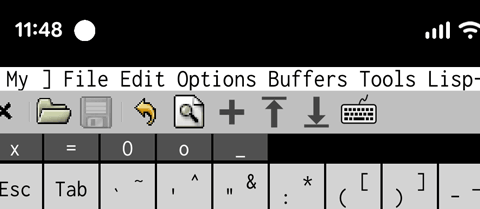

メニューバーに「+」ボタンを追加したところ

そのあたりのコードは以前の記事に追記しておきました。

Emacsのツールバーをカスタマイズする | Misohena Blog

これでスマートフォンからの入力がさらに便利になりました。

org-capture

しかしorg-capture org-capture org-capture