前回の続き。

試しにWeb用のカラーコードを入力するためのwidgetを定義してみましょう。

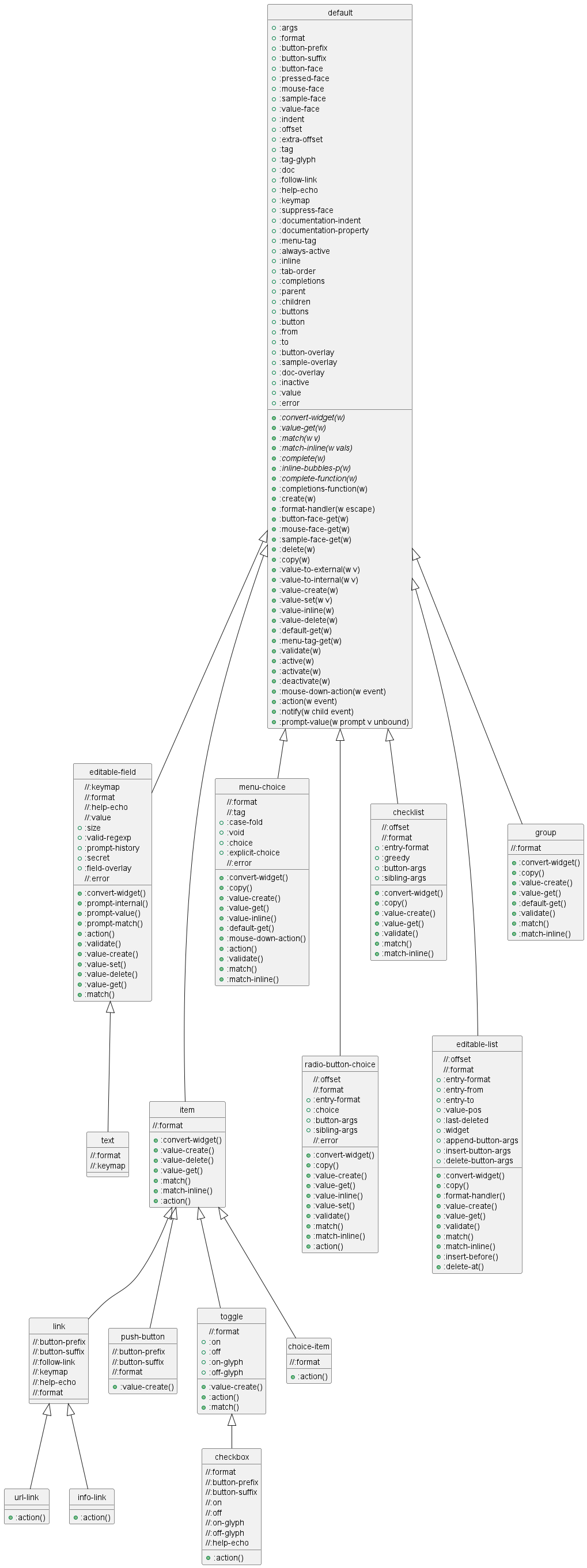

実はEmacs用のカラーコードを入力するためのwidgetは既にあります。

(define-widget 'color 'editable-field "Choose a color name (with sample)." :format "%{%t%}: %v (%{sample%})\n" :value-create 'widget-color-value-create :size (1+ (apply #'max 13 ; Longest RGB hex string. (mapcar #'length (defined-colors)))) :tag "Color" :value "black" :completions (defined-colors) :sample-face-get 'widget-color-sample-face-get :notify 'widget-color-notify :match #'widget-color-match :validate #'widget-color-validate :action 'widget-color-action)

なので、これをちょっと変えてやればすぐに実現出来ます。

;; 実装にはedraw-color.elやedraw-color-picker.elの助けを借ります。 ;; https://github.com/misohena/el-easydraw/blob/master/edraw-color.el ;; https://github.com/misohena/el-easydraw/blob/master/edraw-color-picker.el (require 'edraw-color) (require 'edraw-color-picker) (define-widget 'my-web-color 'editable-field "Choose a web color (with sample)." :value "black" ;; タグ: 値 サンプル :format "%{%t%}: %v %{ %}\n" ;; デフォルトのタグ(%t部分) :tag "Color" ;; 値部分の作成(%v部分) :value-create 'my-widget-web-color-value-create :size 26 ;; rgba(255,255,255,1.2345)くらいが収まる長さにしておく ;; 補完候補(C-M-i (M-TAB)で補完候補を出せる) :completions (mapcar #'car edraw-color-web-keywords) ;; 見本部分のface :sample-face-get 'my-widget-web-color-sample-face-get ;; 見本の更新 :notify 'my-widget-web-color-notify ;; 値の検証 :match #'my-widget-web-color-match :validate #'my-widget-web-color-validate ;; ミニバッファからの入力 :action 'my-widget-web-color-action) (defun my-widget-web-color-value-create (widget) ;; 値を表す部分(:formatの%v部分)をバッファ上に作成します。 ;; editable-fieldとしての部分を作成。 (widget-field-value-create widget) (widget-insert " ") ;; その後にChooseボタンを追加。 (widget-create-child-and-convert widget 'push-button :tag " Choose " :action 'my-widget-web-color--choose-action) (widget-insert " ")) (defun my-widget-web-color--choose-action (widget &optional _event) ;; Chooseボタンが押されたら呼び出されます。 ;; カラーピッカーで色を入力してもらい、それを親widgetの値として設定します。 (let* ((wp (widget-get widget :parent)) (old-color (widget-value wp)) (new-color (edraw-color-picker-read-color nil old-color))) (widget-value-set wp new-color))) (defun my-widget-web-color-sample-face-get (widget) ;; 見本部分(:formatの%{から%}までの間)に適用するfaceを返します。 (let ((color (condition-case nil (edraw-color-from-string (widget-value widget)) (error (widget-get widget :value))))) (if color (list (cons 'background-color (edraw-to-string-hex (edraw-change-a color 1.0)))) ;; 半透明が表現できないので無理矢理不透明にします。本当はSVGで市松模様背景付きのサンプルを作りたい所。 'default))) (defun my-widget-web-color-action (widget &optional event) "Prompt for a color." ;; フィールド上でRETを押したときに呼び出されます。 ;; ミニバッファから色を入力してもらい、それをwidgetの値として設定します。 (let* ((old-color (widget-value widget)) (new-color (edraw-color-picker-read-color nil old-color))) (when new-color (widget-value-set widget new-color) (widget-setup) (widget-apply widget :notify widget event)))) (defun my-widget-web-color-notify (widget child &optional event) "Update the sample, and notify the parent." ;; 何かイベントが発生したときに呼び出されます。 ;; たいていの場合テキストが変化したときなので、サンプルのfaceを更新します。 (overlay-put (widget-get widget :sample-overlay) 'face (widget-apply widget :sample-face-get)) (widget-default-notify widget child event)) (defun my-widget-web-color-match (_widget value) ;; WIDGETにVALUEを設定可能なら非nilを返します。 (and (stringp value) (or (assoc value edraw-color-web-keywords) (string-match edraw-color-string-patterns-re value)))) (defun my-widget-web-color-validate (widget) ;; WIDGETの現在の値が正当かチェックします。 ;; エラーがなければnilを返します。 (let ((value (widget-value widget))) (unless (my-widget-web-color-match widget value) (widget-put widget :error (format "Invalid color: %S" value)) widget)))

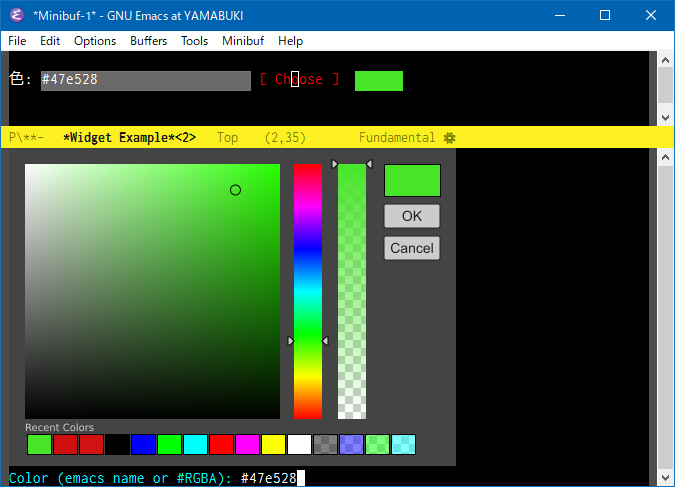

試しに表示させてみましょう。

(pop-to-buffer (generate-new-buffer "*Widget Example*")) (widget-insert "\n") (widget-create 'my-web-color :tag "色" "black") (use-local-map widget-keymap) (widget-setup)

実行すると次図のようになり、Chooseボタンを押すとカラーピッカー付きで色を入力できます。選択した色もwidgetの右側にサンプルとして表示されます。

ここで定義したwidgetはdefcustomの:type部分に指定することも出来ます。

(defcustom my-hogehoge-color "#ff0000" "My Hogehoge HTML color." :type 'my-web-color) (defun my-hogehoge-html () (format "<span style=\"color: %s\">hogehoge</span>" my-hogehoge-color))

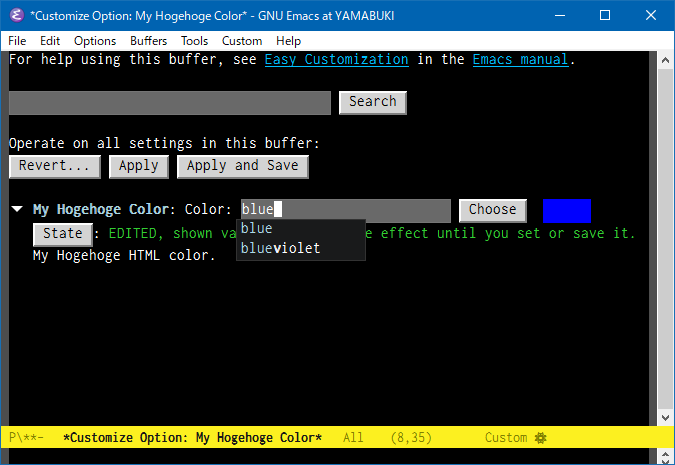

M-x customize-variableでmy-hogehoge-colorを選ぶと次図のようになります。ボタンのスタイルが変わっているのが面白いですね。私はCorfuを入れているので、C-M-iではこのように補完候補が表示されます。

次は構造を持った値を編集するような複雑なwidgetを作りたいところです。